CORAÇÕES PSICODÉLICOS

A árvore genealógica de Charles Lloyd registra ancestrais Cherokees, mongóis, irlandeses e africanos. Tamanho grau de miscigenação talvez possa explicar a sonoridade e as opções musicais desse fabuloso saxofonista, em cujo dicionário palavras como fronteiras e preconceito parecem não existir. Nascido em Memphis, Tennessee, no 15 de março de 1938, sua relação com a música sempre foi muito intensa. Ao mesmo tempo em que as ondas do rádio faziam chegar a seus ouvidos os acordes do blues, do jazz e da country music, ele era um ouvinte atento da tradição do gospel e dos spirituals, que ouvia na igreja batista freqüentada pela família.

Aos 10 anos recebeu o primeiro saxofone e logo começou a extrair do instrumento os primeiros sons, influenciado pelos ídolos Charlie Parker, Coleman Hawkins e Lester Young. A educação musical formal viria pelas mãos de Irving Reason, mas Lloyd também estudou piano com o extraordinário Phineas Newborn, um dos mais célebres jazzistas de Memphis. Freqüentou a Manassas High School, onde, ainda na infância, fez amizade com os trompetistas Booker Little e Louis Smith e com o pianista Harold Mabern.

Mais tarde, tornou-se amigo e parceiro, em incontáveis jams, dos saxofonistas Frank Strozier e George Coleman, que também se tornariam importantes músicos de jazz. A interação com músicos desse quilate foi definitiva para a formação de Lloyd e lhe abriu a mente para outras sonoridades. O resultado é que, em pouco tempo, ele começou a se destacar como um saxofonista bastante original e cheio de idéias novas.

Como bem ensina o Mestre Pedro “Apóstolo” Cardoso: “O som de Lloyd é cálido, colorido e expressionista, permanecendo seguramente ancorado nos anos 70 do século passado, tendo como característica de originalidade a de situar-se na encruzilhada do “free-jazz” com as raízes folclóricas (pela própria origem em sua terra natal), de modo a atingir público mais amplo que o dos amantes do jazz”.

A carreira profissional começou ainda na adolescência, primeiramente tocando em orquestras locais de R&B, tendo acompanhado grandes nomes do blues, como Roscoe Gordon, Willie Mitchell, Roosevelt Sykes, B.B.King, Howlin' Wolf e Johnny Ace, entre outros. Em 1956, com apenas 18 anos, o saxofonista resolveu se fixar na Califórnia, tendo estudado composição e regência na University Of Southern Califórnia, onde foi aluno do renomado Halsey Stevens, uma das maiores autoridades norte-americanas em Bartok.

Nos horários de folga, Lloyd participava de gigs em clubes de Los Angeles, tendo se aproximado de um grupo de jovens músicos que desejava revolucionar a cara do jazz. Eram eles Ornette Coleman, Charlie Haden, Eric Dolphy, Billy Higgins, Scott La Faro, Don Cherry, Paul Bley e Bobby Hutcherson, entre outros. Mas o jazz mais ortodoxo também tinha espaço na agenda de Lloyd e ele foi integrante, durante algum tempo, da orquestra do trompetista Gerald Wilson.

Lloyd também se dedicou à educação musical e trabalhou como professor até 1961. Após deixar a orquestra de Wilson, uniu-se ao grupo do baterista Chico Hamilton, onde substituiu o amigo Eric Dolphy, e ali permaneceu até 1963. Na banda de Hamilton, Lloyd aperfeiçoou seu talento composicional e também passou a elaborar arranjos. Também foi ali que conheceu o guitarrista húngaro Gabor Szabo, de quem se tornaria amigo e um constante parceiro musical nos anos vindouros.

Entre 1964 e 1965, integrou o sexteto de Julian “Cannonball” Adderley, onde substituiu o grande Yusef Lateef. No grupo também atuavam os talentosos Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams. Naquela época, Lloyd passou a adotar também a flauta e lançou seus primeiros discos como líder, para a Columbia. O primeiro deles foi “Discovery!” (1963), produzido por George Avakian e que contava com as presenças do pianista Don Friedman, dos baixistas Richard Davis e Eddie Kahn e dos bateristas J. C. Moses e Roy Haynes.

Essa foi a primeira vez que o trabalho de Lloyd chamou a atenção da crítica especializada, mas essa formação durou pouco tempo. A influência mais visível, durante esse período, é John Coltrane, não tanto no aspecto da sonoridade, mas, sobretudo, por causa da extrema familiaridade com ritmos orientais e pela ousadia na busca por novos caminhos musicais.

Em seguida, ele formou um novo grupo, agora tendo a seu lado os amigos Gabor Szabo e Ron Carter e ficando a bateria a cargo de Pete LaRoca ou Joe Chambers. Apesar da boa receptividade, o guitarrista deixou o grupo porque, segundo ele, precisava retomar as suas raízes musicais. Em uma entrevista, Szabo declarou que a saída se deu amigavelmente, apenas por razões puramente musicais: “Charles tocava de uma maneira muito mais furiosa e energética que eu. Eu era mais econômico com as notas e, então, resolvi deixar o grupo e desde então tenho liderado os meus próprios conjuntos”.

Em novembro de 1964, o saxofonista foi a estrela do documentário “Jazz Discovery: Charles Lloyd”, produzido por Avakian e exibido pelo canal KQED-TV, de San Francisco. Entre 1965 e 1966, Lloyd tentou diversas formações, incluindo parcerias com Herbie Hancock, Steve Kuhn, Reggie Workman e Tony Williams. Também formou um quarteto, ao lado de Joe Zawinul, Sam Jones e Louis Hayes, seus companheiros no grupo de Cannonball, mas essas experiências não frutificaram.

Somente em fevereiro de 1966 o saxofonista encontraria parceiros irmanados em concepções musicais semelhantes às suas. Eram eles o pianista Keith Jarrett, o baterista Jack DeJohnette e o contrabaixista Cecil McBee (posteriormente substituído por Ron McClure), todos na casa dos vinte anos e, em comum, possuíam, além da formação técnica espetacular e do amplo conhecimento das mais diversas sintaxes do jazz, uma completa aversão ao conservadorismo e um apetite aparentemente insaciável pelo novo.

Graças à intervenção de George Avakian, o quarteto foi contratado pela Atlantic Records, onde gravou quase uma dezena de álbuns, boa parte deles centrada nas composições de Lloyd e de Jarrett. A receptividade de público e de crítica foi espetacular, sendo que “Forest Flower” (1966) ultrapassou a marca de um milhão de cópias vendidas, uma cifra espantosa para os modestos padrões do jazz, e tocou exaustivamente nas rádios FM dos Estados Unidos.

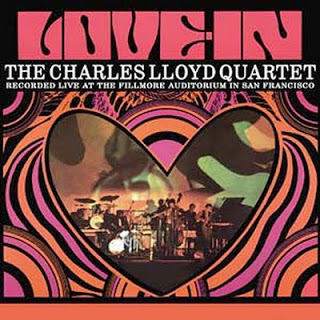

As influências do quarteto são as mais diversas, incluindo pitadas de bebop, fusion, post-bop, blues, avant-garde, rock, psicodelismo e soul jazz. No mesmo ano em que foi formado, o grupo se exibiu, com estrondoso sucesso, nos festivais de Monterey (onde foi gravado “Forest Flower”), Newport e Antibes, na França. No ano seguinte, Lloyd e seus comandados romperam paradigmas ao se apresentar no célebre Fillmore Auditorium, casa de espetáculos de San Francisco, que até então era reservada exclusivamente para cantores e grupos de rock, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Cream e Grateful Dead.

A influência psicodélica está presente não apenas no título do álbum, como também na capa colorida, que reproduz a estética hippie tão em voga na época. Os integrantes do quarteto se vestiam a caráter, usando batas e camisolões floridos, além de pulseiras e acessórios típicos da contracultura. Os Estados Unidos viviam o pesadelo do Vietnã e a postura desafiadora de Lloyd e seu grupo encontrava ampla ressonância entre os jovens. Não é à toa que o grupo costumava sair em turnê com bandas de rock psicodélico, como Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Byrds e Paul Butterfield Blues Band.

O show no Filmore foi realizado no dia 27 de janeiro de 1967 já com Ron McClure no lugar de Cecil McBee e, posteriormente, foi lançado em LP com o título “Love-In”. O disco é uma miscelânea de informações musicais, cujo resultado final é bastante coeso e surpreendentemente acessível. A faixa de abertura é a coltraneana “Tribal Dance”, cuja estrutura fugidia e dissonante exige do líder e, sobretudo, de Jarrett uma entrega absoluta. A comunicação entre os membros do grupo é telepática, com destaque para a exuberância polirrítmica de DeJohnette.

Usando a flauta, Lloyd faz da sussurrante “Temple Bells” uma verdadeira viagem espiritual, que remete à atmosfera dos templos indianos. É uma composição do líder, minimalista, onde os demais instrumentos são apenas sugeridos. O clima esquenta com o blues “Is It Really The Same?”, de autoria de Jarrett, no qual Lloyd volta ao tenor com toda energia. Sua sonoridade não é tão rascante quanto a de Coltrane ou de Rollins, mas é profundamente original, sobretudo na maneira como ele alonga as notas mais agudas. Seus solos possuem uma profundidade e um vigor que estimulam os companheiros a dar o máximo de si. Como resultado dessa permanente exigência, a atuação de Jarrett não é menos impactante e vigorosa, mas já exibindo, todavia, indícios do pianista cerebral que viria a se tornar nos anos seguintes.

A interpretação de “Here, There and Everywhere”, da dupla Lennon e McCartney, é enternecedora. Lloyd passeia, completamente à vontade, pelo pop sofisticado dos garotos de Liverpool e o resultado é uma interpretação limpa, sem arabescos, completamente centrada na simplicidade e na beleza da melodia. Jarrett encontra espaço para improvisar e seu solo, conciso, revela que quando existe concatenação de idéias, o discurso harmônico dispensa a profusão de notas.

O quarteto entra em clima de festa com o tema que dá nome ao disco, soul jazz de primeiríssima linha, dançável e vibrante. Composta por Lloyd, que também aqui toca flauta, a faixa é impregnada de groove, com uma percussão infecciosa e uma linha de baixo sensacional. Atente-se para a vitalidade com que Jarrett investe contra as teclas do piano, e seu solo, intricado e contagiante, revela uma energia quase selvagem.

Da lavra de Jarrett, “Sunday Morning” é um blues estilizado, que flerta com o rock e traz elementos de soul jazz e stride. O líder não participa da sessão e o pianista brilha, em uma atuação impetuosa, percussiva e de enorme criatividade. Para encerrar, um medley composto por “Memphis Dues Again” e “Island Blues”, temas mais ásperos e pouco ortodoxos. O primeiro situa-se no limiar do free jazz, sendo, basicamente, uma livre improvisação do líder, a bordo do sax tenor. O segundo é uma fanfarra, com pitadas de blues e dixieland, e é bem menos hermético que o anterior. Um disco para ser descoberto e que conjuga ímpeto criativo, visceralidade e ousadia em igual medida. Certamente, ajuda a compor a trilha sonora de uma era mas pode ser ouvido nos dias de hoje sem maiores sobressaltos. A música que emana dele é atemporal.

Saudado como o último grande inovador a emergir nos anos 60, Lloyd passou o restante da década em permanente lua-de-mel com público e crítica. Excursões pela Europa eram uma constante – entre 1966 e 1968 foram nada menos que seis viagens, incluindo aí países do Leste Europeu, então extremamente fechados e nada receptivos a qualquer contato com o ocidente. Seu quarteto foi um dos primeiros grupos norte-americanos a excursionar pela extinta União Soviética, em 1969. Também tocou na Ásia e no Oriente Médio, roteiros então pouco usuais para músicos de jazz.

Lloyd era um dos poucos músicos de jazz a praticamente abolir as apresentações em clubes e pequenas boates, tamanho o interesse que seus concertos despertavam no público. Hoje pode parecer exagero, mas na segunda metade da década de 60 apenas Coltrane e Miles Davis desfrutavam de prestígio comparável ao seu. A prova disso, além dos milhões de álbuns vendidos e das turnês com lotação esgotada, foi a sua eleição, em 1967, como “Jazz Artist Of The Year”, pela revista Down Beat.

No entanto, nem tudo eram flores. As divergências internas eram intensas e em 1968 foi a vez de DeJohnette deixar o posto, sendo substituído pelo não menos talentoso Paul Motian. No ano seguinte, abalado pelo falecimento de sua mãe e envolvido com drogas, Lloyd dissolveu o quarteto e partiu para uma profunda viagem rumo ao autoconhecimento. Embora não tenha abandonado completamente a música – chegou a lançar alguns discos nos anos 70, por selos como KAPP e A&M e atuou como sideman em álbuns de artistas como Roger McGuinn, Beach Boys, Canned Heat e The Doors – o saxofonista diminuiu sensivelmente o seu ritmo de trabalho.

Passou a se dedicar à meditação transcendental e deixou Malibu, na Califórnia, indo residir em Big Sur, cidade californiana onde também viviam outros artistas extremamente inquietos e originais, como os escritores Langston Hughes, Henry Miller, Lawrence Ferlinghetti e Jack Kerouac. Também retomou as atividades como educador musical e passou a se dedicar ao sax soprano. Ao lado do cantor Mike Love, vocalista dos “Beach Boys”, e do produtor Ron Albach, Lloyd criou a produtora “Lovesongs”.

Em 1977 mudou-se para a França e, mais tarde, para a Suíça. Na Europa, em 1981, foi apresentado pelo percussionista Tox Drohar a um jovem pianista de apenas 18 anos chamado Michel Petrucciani. A química entre os dois foi imediata e após alguns trabalhos em duo, resolveram formar um quarteto que incluía o baixista Palle Danielsson e o baterista Ship Theus. Com essa formação, Lloyd e Petruccianni gravaram, em 1982, dois álbuns: “Michel” e “Montreux 82”, ambos para a Elektra. O grupo ainda gravou, no ano seguinte, o álbum “A Night In Copenhagen” (Blue Note), que conta com a participação do vocalista Bobby McFerrin em duas faixas.

Em 1985, ele reuniu-se a Michel Petrucciani, Jack DeJohnette e McBee para um concerto no Town Hall, em Nova Iorque, em comemoração à volta da Blue Note Records ao mercado fonográfico. No ano seguinte, o saxofonista sofreu uma Diverticulite de Meckel, doença rara e, em boa parte dos casos, fatal. Embora tenha sofrido uma cirurgia que lhe retirou parte do intestino, felizmente superou os problemas de saúde e voltou a tocar pouco tempo depois.

A partir da sua união com Petrucciani, Lloyd voltou com tudo ao cenário jazzístico e, tal como havia feito na década de 60, tornou-se um emérito descobridor de novos talentos. Por seus grupos passaram nomes hoje consagrados, como Jason Moran, Brad Mehldau, Eric Harland, John Abercrombie, Larry Grenadier e Geri Allen, entre muitos outros. Segundo o crítico suíço Yvan Ischer “ver e ouvir Charles Lloyd em ação é sempre um evento, não apenas porque este saxofonista percorreu até hoje inúmeras encruzilhadas, mas, sobretudo, porque ele possui uma verdade inquebrantável que faz dele um músico completamente original. É isso o que chamamos graça”.

Em 1989 iniciou uma prolífica associação com o selo alemão ECM. Seu primeiro disco pela nova gravadora foi “Fish Out Of Water”, onde o saxofonista se faz acompanhar por uma sessão rítmica escandinava, formada pelos suecos Cobo Stenson (piano) e Palle Danielsson (baixo) e pelo norueguês Jon Christensen (bateria). Seus álbuns pela ECM se caracterizam por uma sonoridade introspectiva e profundamente espiritualizada. Via de regra, são recebidos com entusiasmo pela crítica, como é o caso de “Lift Every Voice” (2002), “Rabo de Nube” (2008 – vencedor do prêmio de melhor álbum do ano da revista Jazz Times, em votação da crítica e do público) e “Mirrors” (2010).

Ele se mantém em intensa atividade, tocando e gravando com regularidade. Em 2006, por exemplo, foi a principal atração do Festival de Monterey, onde comemorou o quadragésimo aniversário de sua primeira apresentação no local. Em 2010 realizou concertos na África do Sul e Austrália. Para o ano de 2011 sua já estão agendadas apresentações na França, Bélgica, Romênia e no North Sea Jazz Festival, na Holanda.

Mais uma vez recorrendo aos enciclopédicos conhecimentos do Mestre Apóstolo, pode-se dizer que Lloyd “possui amplo domínio técnico dos instrumentos que toca de forma bem extrovertida, com amplo vibrato, poderoso volume, fraseado bem irregular com destaque para as fugas na direção dos ‘sobre agudos’, pela contínua busca de notas artificiais no sax tenor e na flauta. É um obstinado tecelão de climas passionais como conseqüência dos ‘ostinatos’ que executa ‘obstinadamente’. Sem erro, podemos incluir Llloyd entre os maiores e melhores difusores da estética coltraneana”.

===========================

- A Luta Corporal

Fosse um boxeador, George Edward Coleman provavelmente seria um peso-pesado capaz de rivalizar com lendas do porte de Joe Frazier, Muhammed Ali ou seu xará George Foreman. Como preferiu ganhar a vida tocando saxofone, e não trocando socos em um ringue,...

- Ossos De Vidro, Vontade De Ferro

Tem gente que já levanta da cama reclamando de tudo e de todos. Não era o caso de Michel Petrucciani. Ele, certamente, não ia perder seu precioso tempo se lamentando da vida, do custo do aluguel, da derrota da seleção francesa, do frio ou do calor....

- O Professor Aloprado

O saxofonista alto, flautista, compositor e arranjador Frank Strozier nasceu em Memphis, estado do Tennessee, no dia 13 de junho de 1937. Filho de um professor de piano, este foi o seu primeiro instrumento, e as lições lhe foram ministradas ainda...

- Brincando Em Cima Daquilo

O baterista Chico Hamilton possui uma longa folha de ótimos serviços prestados ao jazz. Surgido nos anos 50, pode ser considerado um dos principais nomes do chamado West Coast Jazz, tendo participado do histórico quarteto pienoless de Gerry Mulligan,...

- Se O Que Nos Consome Fosse Apenas Fome...

O saxofonista, compositor, arranjador e educador musical Julian Edwin “Cannonball” Adderley veio ao mundo no dia 15 de setembro de 1928, em Tampa, Flórida, em uma família extremamente musical. O avô paterno era músico, o pai era trompetista...