DECIFRA-ME OU TE DEVORO!

Para que se tenha uma idéia do impacto causado pelo surgimento do canadense Hyman Paul Bley no cenário jazzístico, basta que se digam três coisas a seu respeito: a) ele acompanhou Charlie Parker durante uma série de shows no Canadá, em 1953; b) ele “herdou” o trio de Oscar Peterson, quando este decidiu se estabelecer nos Estados Unidos; c) em seu primeiro álbum como líder, os acompanhantes são, simplesmente, Charles Mingus no contrabaixo e Art Blakey na bateria. Satisfeito, meu caro leitor?

Mas a vida e a carreira deste pianista soberbo ainda reservam muitos e muitos fatos interessantes e a sua contribuição para o jazz é das mais profícuas e relevantes. Nascido em Montreal, Canadá, no dia 10 de novembro de 1932, desde muito cedo revelou enorme aptidão para a música. Sua mãe, uma imigrante romena chamada Betty Marcovitch, e seu pai, o proprietário de uma pequena tecelagem chamado Joe Bley, sempre incentivaram a carreira do filho e não mediram esforços para apoiá-lo.

Curiosamente, o primeiro instrumento a que Bley se dedicou foi o violino, que aprendeu a tocar com apenas cinco anos. Nessa idade, já costumava dar concorridos recitais, para platéias dos mais diversos teatros do Canadá. Aos sete, passou ao estudo do piano, instrumento em que se graduou, como pianista júnior, no renomado McGill Conservatory. Tinha, então, inacreditáveis 11 anos e já era um ouvinte compulsivo de jazz.

Com o título nas mãos, continuou os estudos, aprofundando-se em solfejo e harmonia, desta feita no Provincial Conservatory, onde foi aluno do maestro francês August Descarries, que havia sido professor no renomado Conservatório de Paris. Aos 13 anos, o garoto formava seus primeiros conjuntos, a fim de se apresentar em clubes e boates da cidade natal, como a dos hotéis Chalet e Laurentian Mountains. O bebop começava a se estabelecer como paradigma do jazz moderno e pianistas como Al Haig e Bud Powell se tornariam a primeira influência do canadense.

Durante as apresentações nos clubes e hotéis da cidade natal, Bley travou contato com importantes músicos canadenses, como o baterista Billy Graham, o saxofonista Bob Roby e o baixista Bob Rudd. Pouco tempo depois, era membro efetivo da orquestra de Al Cowans, integrada, em sua imensa maioria, por músicos negros. Aos dezessete, veio a grande chance até então: foi convidado para substituir Oscar Peterson como atração fixa do clube Alberta Lounge, graças a uma indicação do próprio Peterson.

Era 1949 e Oscar havia recebido uma oferta irrecusável do empresário Norman Granz. Por essa razão, se mudou para os Estados Unidos, onde se tornaria, em pouco tempo, uma das principais atrações da caravana Jazz At The Philarmonic. Bley, então, se juntou aos músicos remanescentes – o baixista Ozzie Roberts e o baterista Clarence Jones – e assumiu o posto com muita garra e determinação.

Todavia, ele não ficaria muito tempo no emprego. Decidido a continuar seus estudos, rumou para Nova Iorque e ali se matriculou na Julliard School of Music, em 1950, onde permaneceu até a conclusão do curso, em 1954. Durante esse tempo, também estudou orquestração, com Henry Brant, e tocou com a nata do jazz novaiorquino. De início, montou uma banda espetacular, com o saxofonista Jackie MacLean, o trompetista Donald Byrd, o baterista Arthur Taylor e o baixista Doug Watkins. Não demorou muito e já estava atuando ao lado de lendas como Lester Young, Ben Webster e Roy Eldridge.

Bley era, ainda, um assíduo freqüentador das movimentadas noites de sábado promovidas por Lennie Tristano em sua casa. Nas gigs que rolavam no local, ele podia topar com Charlie Parker, Warne Marsh, Lee Konitz e outros freqüentadores célebres. Tristano logo se tornou, além de amigo próximo, uma referência estilística e os dois costumavam conversar longamente sobre música. Incentivado por Tristano, Bley foi eleito para presidir a New Jazz Societies Of Greater New York, e a experiência lhe foi bastante inspiradora.

De fato, o canadense não havia rompido os vínculos com a terra natal e, sempre que podia, voltava a Montreal. Numa dessas viagens, inspirado pelo trabalho desenvolvido à frente da Associated Jazz Societies, fundou, em 1952, o Montreal Jazz Workshop, com o intuito de promover o jazz em seu país. Graças a seus contatos no meio musical de Nova Iorque, conseguiu levar ao Canadá músicos de primeiríssima linha, como Charlie Parker, Sonny Rollins, Lester Young, Ben Webster, Brew Moore, Stan Kenton e Alan Eager, entre outros.

Além de promover os concertos, não era raro que o pianista também acompanhasse esse pessoal nos shows. Boa parte das apresentações era transmitida pela TV ou gravada em película pela Associated Screen Studios, o que ajudou a tornar Bley um nome conhecido do grande público em seu país. Para coroar a ascensão profissional, só faltava mesmo a gravação do primeiro álbum em seu próprio nome.

E isso não demorou a acontecer, pois uma das principais personalidades que Bley havia conhecido na Grande Maçã foi o baixista Charlie Mingus, que na época comandava a própria gravadora, chamada Debut Records e para quem o pianista havia feito alguns arranjos. Foi pela Debut que Bley gravou, no dia 30 de novembro de 1953, o primeiro de uma longa séria de álbuns como líder, intitulado “Introducing Paul Bley”. A seu lado, o patrão Mingus e o baterista Art Blakey, em um repertório que congrega temas do próprio Bley, composições de jovens jazzistas como Horace Silver e standards como “Like Someone In Love” e “I Can’t Get Started”.

Em 1957, ano em que se casou com a pianista e compositora Carla Bley, Paul decidiu tentar a sorte na Califórnia e ali fez amizade com um grupo de jovens músicos, cujas propostas musicais eram consideradas bastante avançadas. Dentre eles, estavam Ornette Coleman, Don Cherry, Charlie Haden, Billy Higgins e Scott LaFaro, com quem Bley costumava tocar com regularidade. No ano seguinte, inclusive, Bley foi contratado como atração fixa do Hillcrest Club e convidou Cherry, Coleman, Haden e Higgins para integrar a sua banda. A temporada rendeu um álbum chamado “Live at the Hillcrest Club”, gravado para o pequeno selo Inner City, atualmente fora de catálogo.

Em 1959, de volta Nova Iorque, Bley tocou com nomes importantes, como Don Ellis, Roland Kirk, George Russell e Oliver Nelson, além de ter participado de álbuns de Charles Mingus, como “Mingus!” (Candid) e “Pre-Bird” (Mercury), ambos de 1960. Sua principal associação foi com o multiinstrumentista Jimmy Giuffre, cujo grupo, denominado Jimmy Giuffre 3, era atração fixa do Five Spot Cafe. A orientação do grupo, que incluía o baixista Steve Swallow, era voltada para o jazz de vanguarda e rendeu álbuns como “Thesis” (Verve, 1961) e o elogiado “Free Fall” (Columbia, 1962), sobre o qual o crítico John Corbett descreveu como “um dos mais luminosos e gloriosos discos de jazz de câmara já feitos”. Foi ao lado de Giuffre que Bley fez a sua primeira excursão à Europa, em 1961.

Após o período com Giuffre, o pianista foi contratado por Sonny Rollins, com quem permaneceria por cerca de um ano, entre 1964 e 1965. Reza a lenda que Bley e Herbie Hancock foram convidados para tocar com as bandas de Miles Davis e Sonny Rollins, que eram atração em um programa duplo nas noites de segunda-feira do tradicional clube Birdland. Aos pianistas, foi dada a chance de escolher com quem desejariam tocar, sendo que Hancock deu a Bley a oportunidade de fazer a primeira escolha.

Bley teria preferido o quarteto Rollins, não apenas pelas afinidades musicais, mas pelo fato de que o saxofonista tinha agendado uma turnê no Japão e o pianista desejava muito conhecer aquele país. De qualquer forma, a associação rendeu ótimos frutos, entre eles o disco “Sonny Meets Hawk!” (RCA Victor, 1963), no qual Sonny divide a liderança com o veterano Coleman Hawkins. Ah, sim! Diga-se que Bley conseguiu realizar o sonho de conhecer o Japão, excursionando com o chefe Rollins naquele ano.

Na época, Bley também havia montado seu próprio trio, ao lado do baixista Gary Peacock e do baterista Paul Motian, certamente um dos mais importantes pequenos grupos dos anos 60. Em 1964, a convite do produtor, compositor e artista plástico Bill Dixon, ligado à vanguarda cultural de Nova Iorque, Bley se tornou membro do Jazz Composer's Guild, um coletivo dedicado a promover o chamado free jazz e que congregava alguns dos expoentes do estilo, como Archie Shepp, Sonny Rollins, John Tchicai, Roswell Rudd, Pharoah Sanders, Larry Coryell, Gato Barbieri, Carla Bley, Mike Mantle, Cecil Taylor, Burton Greene, Sun Ra, e muitos outros. O grupo organizava concertos semanais e criou um movimentado fórum de discussão intitulado “A revolução do jazz”.

Paralelamente a essas atividades, Bley começou a se interessar pelas possibilidades da música eletrônica, ainda embrionária. Foi um dos pioneiros no uso do sintetizador, uma invenção recente de Robert Moog, e também foi o primeiro músico a realizar um concerto com esse instrumento nas prestigiosas dependências do Philharmonic Hall, em Nova Iorque, no dia 26 de dezembro de 1969, juntamente com o velho parceiro Gary Peacock. O espetáculo era chamado de “Bley-Peacock Synthesizer Show” e o grupo interpretava composições do próprio Bley e da cantora, compositora e poetisa Annette Peacock, com quem o pianista se casaria em 1967.

Nos anos 70, Bley, estabeleceu uma parceria com a artista gráfica e videomaker Carol Goss, ao lado de quem criou o grupo Improvising Artists, que movimentou o cenário artístico novaiorquino com vídeos, instalações e performances que misturavam teatro, dança, poesia e cinema. O grupo também criou vídeos e documentou apresentações de artistas importantes, como Sun Ra, Jimmy Giuffre, Lee Konitz, Gary Peacock, Lester Bowie, John Gilmore, Jaco Pastorius, Pat Metheny, Steve Lacy e muitos outros.

A dupla mereceu uma capa da Billboard Magazine, por seu trabalho pioneiro de utilização do vídeo como parte importante da própria performance dos artistas de jazz. Saliente-se que a Improvising Artisit também gerou uma gravadora de mesmo nome, por onde Bley lançou alguns discos entre 1974 e 1977. Pela gravadora, também foram lançados álbuns de artistas como Ran Blake, Dave Holland, Sam Rivers, Naná Vasconcelos, Bennie Maupin, Cecil McBee e muitos outros.

Naquela década, o pianista continuou suas explorações na área da música eletrônica, usando com freqüência os novos sintetizadores que surgiam no mercado e sendo um dos pioneiros no uso do piano elétrico Fender Rhodes. Também naquela década, consolidou a importante parceria com o selo alemão ECM, iniciada em 1967, com o disco “Ballads”. Em sua extensa discografia, são recorrentes os lançamentos por gravadoras européias, como a dinamarquesa SteepleChase, a inglesa Black Lion, a italiana Soul Note e a francesa Owl. Também gravou para a japonesa Venus, para a canadense Justin Time e para as norte-americanas Savoy, Sunnyside, Evidence e Emarcy.

Ainda nos anos 70, Bley enveredou pela música eletrificada, tendo formado o grupo Scorpio, por onde passaram nomes como o baixista Dave Holland e o baterista Barry Altschul. Em 1974, Bley atuou no álbum que marca a estréia fonográfica de Jaco Pastorius e Pat Metheny como líderes, intitulado apenas “Pastorius, Metheny, Ditmas, Bley”, também lançado pela Improvising Artisit. Além do pianista, do baixista e do guitarrista, completava a sessão o baterista Bruce Ditmas.

Os anos 80 foram intensamente proveitosos. Além de excursionar com habitualidade com Gary Peacock e Barry Altschul, seus parceiros mais constantes, Bley protagonizou o documentário “Imagine the Sound”, no qual toca e presta uma série de depoimentos sobre a história da música, especialmente do jazz.

O pianista se reuniu novamente com Jimmy Giuffre e Steve Swallow, em 1989, para uma série de concertos. O resultado pode ser conferido nos álbuns “Life of a Trio: Saturday” e “Life of a Trio: Sunday”, ambos gravados para a Sunnyside. O pianista também tocou com músicos de varas gerações, como o novato Kenny Wheeler e os veteranos Lee Konitz e Charlie Haden.

Um dos momentos mais sublimes de sua carreira fonográfica foi o álbum “Diane”, onde atua em duo com o trompetista Chet Baker. Gravado em 1985 para a SteepleChase, o disco é, como bem afirmou o mestre José Domingos Raffaelli, “um poema musical”. A dupla interpreta standards como “How Deep Is The Ocean”, “If I Should Lose You” e “Little Girl Blue”, com um lirismo comovente.

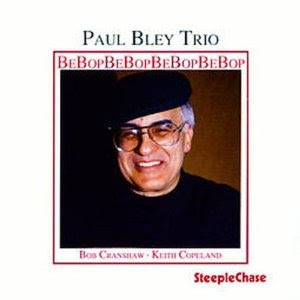

A década também marcou o retorno do pianista ao bebop, após décadas de dedicação quase exclusiva a estilos de vanguarda. Para celebrar o reencontro, gravou, em 22 de dezembro de 1989, o álbum “Bebop”, para a SteepleChase, ao lado do baixista Bob Cranshaw e do baterista Keith Copeland (filho do trompetista Ray Copeland). São doze temas, a maior parte deles de autoria de Charlie Parker, mas com espaço para composições de Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Tadd Dameron, além de alguns standards.

A abertura é uma encantadora versão de “Now’s The Time”, de Parker, vigorosa e pulsante, na qual se destacam o fraseado elegantemente irrequieto do líder e a demolidora percussão de Copeland. Em seguida, mais uma composição de Bird, a sibilante “My Little Suede Shoes”. O trio ornamenta o tema com elementos de música latina e passeia por suas harmonias com autoridade e ousadia. E é de Parker a autoria da terceira faixa, a colorida “Ornithology”, uma de suas gemas mais preciosas. A introdução fabulosa, a cargo do baterista, prenuncia uma aula de ritmo e improvisação, que se confirma logo aos primeiros acordes perpetrados por Bley.

A revigorante interpretação de “A Night In Tunisia”, de Dizzy Gillespie, demonstra que quando um músico superior quando Bley se debruça sobre um tema, mesmo bastante conhecido, este pode adquirir feições novas e surpreendentes. Aqui a pulsação rítmica característica das versões mais conhecidas dá espaço a uma abordagem minimalista, com acordes fragmentários e superpostos, à Monk. Grandes atuações de Copeland e do seguro e experiente Cranshaw.

“Don’t Blame Me” e “Tenderly” são os standards executados por Bley e seu comandados. A primeira é de autoria de Jimmy McHugh e Dorothy Fields e a segunda, de Jack Lawrence e Walter Gross e ambas são interpretadas de maneira reflexiva e densa. Bley toma certas liberdades melódicas que, em alguns momentos, parecem fazer surgir canções completamente novas. Mas não é possível ficar indiferente à beleza etérea das interpretações, sobretudo da primeira, uma genial conjugação de e intimismo e leveza.

Na sacolejante “The Theme”, de autoria desconhecida, o trio incendeia a audição, com uma pegada explosiva e certeira. Destaque para as atuações estrepitosas de Copeland e Cranshaw, que fazem o contraponto energético à abordagem minimalista do líder. No tema que dá nome ao disco, uma interpretação pouco ortodoxa do clássico gillespiano. Adotando uma abordagem calcada no jazz de vanguarda e com um andamento mais lento, o piano de Bley soa quase expressionista, bruxuleante como o crepitar de uma fogueira. A lamentar apenas a pequena duração da faixa, com pouco mais de dois minutos e meio.

“Ladybird”, de Tadd Dameron, é um dos pontos altos do disco. Abusando do swing e de sua técnica invulgar, Paul recria o tema dameroniano com brilho e personalidade. As velhas influências de Powell e Haig emergem com toda a força, nessa interpretação colorida e verdadeiramente soberba. A sintaxe do bebop encontra no pianista um dos seus mais argutos tradutores, sobretudo no quesito improvisação. Atenção para o solo de Cranshaw, um primor de técnica e concatenação de idéias.

“Steeplechase” e “Barbados” são as duas últimas composições de Parker incluídas no álbum. Na primeira, os cânones do bebop são deliciosamente subvertidos e o resultado é áspero, inquietante, porém não desprovido de swing. Na segunda, a interpretação é mais relaxada, congregando elementos de música caribenha e de blues, com absoluto destaque para a inflamada percussão de Copeland.

O álbum encerra com uma festiva interpretação de “52nd Street Theme”, erroneamente creditada a Parker, mas cujo autor é, de fato, Thelonious Monk. O trio tem uma das performances das mais refinadas do disco, revirando a melodia pelo avesso e recompondo harmonias aparentemente inconciliáveis, com uma abordagem que remete à pintura abstrata de um Jackson Pollock. Mesmo calcado em um repertório conhecido, o talento de Bley é capaz de manter viva a máxima de que o jazz é “o som da surpresa”. Um álbum notável e que merece ser ouvido com toda atenção.

Durante a década de 90, Bley gravou e excursionou intensamente. Ingressou, como professor, nos quadros do New England Conservatory of Music. Em 1994, recebeu o Oscar Peterson Award, durante a edição do Montreal Jazz Festival, onde foi o grande homenageado. Em 1998, o canal Bravo! apresentou um documentário, onde foram abordados fatos significativos de sua vida e de sua carreira, focando, essencialmente, em sua influência para o desenvolvimento do idioma jazzzístico.

Paul é o único músico a ter uma foto exposta na prestigiosa American Physical Society, que congrega alguns dos cérebros mais privilegiados dos Estados Unidos, incluindo algumas dezenas de vencedores do Prêmio Nobel. O convite foi feito em 1998, por causa das inovações trazidas pelo pianista para o universo dos instrumentos eletrônicos, em especial do sintetizador. Em 1999, Bley publicou a autobiografia “Stopping Time: Paul Bley and the Transformation of Jazz”, escrita em parceria com o jornalista David Lee.

Em pleno século XXI, o interesse pela vida e obra de Bley se mantém intacto. Em 2003 é publicado o livro “Time Will Tell: Conversations with Paul Bley”, de autoria do crítico e pianista Norman Meehan. No ano seguinte, é a vez de “Paul Bley: la logica del caso”, de autoria do pianista e compositor italiano Arrigo Cappelletti. Ali, é possível ler-se o seguinte: “Paul Bley reproduz os cânones do minimalismo de uma forma que não é dogmática. Ele se preocupa com um tipo de pesquisa que está aberta e, como tal, pode levar a qualquer lugar. “Adventures”, uma de suas composições, é realmente uma aventura, sendo que o risco pode, definitivamente, ser considerado um elemento fundamental da sua música.”

Ao longo da extensa carreira, que inclui quase 100 álbuns gravados em seu próprio nome, ao longo de quase 60 anos ininterruptos, Paul pôde tocar – como líder ou acompanhante – com músicos dos mais variados estilos e tendências dentro do jazz. Seu currículo inclui atuações ao lado de gente como John Scofield, Mark Levinson, Arild Andersen, Barre Phillips, Paul Motian, John Abercrombie, Bill Frisell, Eddie Gomez, Red Mitchell, Pete La Roca, Marc Johnson, Niels-Henning Ørsted Pedersen, John Gilmore, Billy Hart, Tony Oxley, Marshall Allen, Percy Heath, Cecil McBee, Gary Burton, Jean-Luc Ponty, Mario Pavone, Marion Brown, John Surman, Jesper Lundgaard, Ron McLure, Adam Nussbaum, Evan Parker, Al Levitt, Sam Rivers, Victor Lewis e Bill Evans, entre outros.

O infatigável Bley parece desconhecer o significado da palavra descanso. Nos últimos anos, além de participar de inúmeros festivais pelo planeta, lançou alguns dos seus mais aclamados álbuns, como os solos “Nothing To Declare” (2004) e “About Time” (2008), ambos para a Justin Time. Apresentou-se em dupla com o também pianista Frank Kimbrough, em um elogiado concerto no Merkin Hall, Nova Iorque, em maio de 2006.

E as homenagens não param: em 2008, foi nominado para a comenda “Order of Canada”, uma das mais importantes do país. Como escreveu Arrigo Cappelletti, “a música Paul Bley é realmente misteriosa e sugestiva. É, sobretudo, uma operação meta-musical, uma reflexão poética sobre os princípios e os fundamentos do jazz e da toda a música ocidental”. O jazz certamente seria mais pobre e menos inteligente sem a sua presença – ora sombria, ora ensolarada – sempre inquieta.

=============================

- A Apoteose Da Sutileza

Creed Taylor é um dos mais importantes produtores da história do jazz, tendo começado a trabalhar no modesto selo Bethlehen, nos anos 50. Ainda naquela década, comandou a divisão de jazz da gigante do entretenimento ABC-Paramount, que lançou álbuns...

- Omaggio A Bill Dixon (1925-2010)

Wiiliam Robert (‘Bill’) Dixon Sr. nasceu na ilha de Nantucket (Massachusetts) em 5 de outubro de 1925; mudou-se com a família para Nova York em 33 ou 34, fixando residência no Harlem. “Bill” começou a se envolver com música no início...

- Trilhando Imagens: “who’s Crazy?”

Antes de se retirar de cena no fim de 1962 e se isolar em seu apartamento, Ornette Coleman havia iniciado um trio no qual trabalhava com o baixista David Izenzon e o baterista Charles Moffett. Ao lado dos dois, realizou sua última aparição antes do...

- O Discreto Barry Altschul

Ainda na década de 60, o baterista Barry Altschul se juntou ao grupo do pianista Paul Bley, com quem realizou seus principais trabalhos no período. Sua carreira ganharia novo capítulo relevante com a virada dos 60/70 quando, ao lado de Chick Corea,...

- O Punkjazznoise De Kenny Millions

Kenny Millions (aka Keshavan Maslak) é hoje dono de um conhecido restaurant/music club na Flórida, o “Sushi Blues Cafe”. Para quem frequanta o local, é possível ver às vezes o músico comandando uma das sessões musicais que costuma promover...